La Nouvelle Vague : Révolution esthétique et intellectuelle du cinéma français

Origines et précurseurs : une rupture avec l’académisme

La Nouvelle Vague apparaît à la fin des années 1950 en réaction aux pratiques rigides et conventionnelles du cinéma français traditionnel. Issue d’une jeune génération de cinéphiles devenus critiques, notamment au sein des Cahiers du Cinéma, elle vise à renouveler radicalement le langage cinématographique. Les précurseurs tels que Jean-Pierre Melville, avec son style épuré, ainsi que Robert Bresson et Jean Cocteau, par leur singularité poétique et esthétique, préparent le terrain d’une approche personnelle et libre du cinéma.

Contexte socio-culturel : un désir profond de changement

La Nouvelle Vague émerge dans un contexte où la jeunesse française aspire à de profonds bouleversements culturels et sociaux. La société, marquée par l’après-guerre et une modernité naissante, voit apparaître des envies de liberté et d’indépendance intellectuelle. Ce climat favorise une expression cinématographique plus directe, moins coûteuse, utilisant souvent des moyens techniques modestes pour favoriser l’authenticité émotionnelle.

Principaux acteurs du mouvement : figures emblématiques

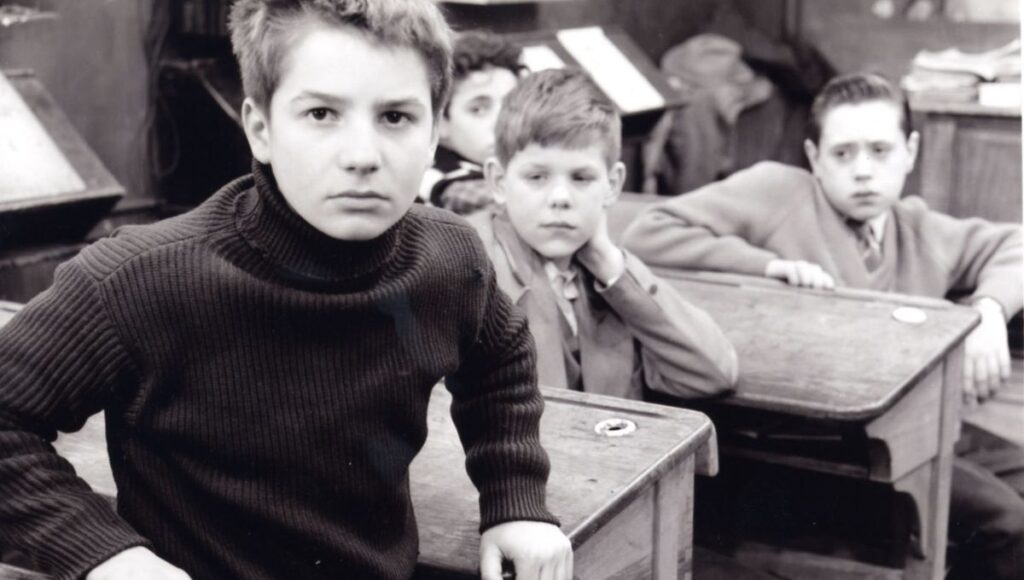

Les figures emblématiques de ce mouvement sont multiples. François Truffaut avec son œuvre fondatrice, Les 400 coups, apporte un regard neuf sur l’enfance et la société. Jean-Luc Godard, probablement le plus radical, propose avec À bout de souffle une narration éclatée et expérimentale. Claude Chabrol, Éric Rohmer et Jacques Rivette explorent chacun des dimensions psychologiques et narratives inédites, construisant une esthétique distincte et novatrice. Agnès Varda, quant à elle, est souvent vue comme la voix féminine de ce courant, explorant avec subtilité l’intimité et l’identité.

Caractéristiques stylistiques et narratologiques : liberté et authenticité

La Nouvelle Vague est marquée par une esthétique de l’instantanéité, de l’improvisation apparente et de la proximité émotionnelle. Le montage devient discontinu, l’image volontairement imparfaite, la prise de vue en extérieur fréquente. Le cinéma n’est plus un artifice, mais un moyen de capturer la réalité sous un angle à la fois subjectif et poétique.

Point culminant et résonance internationale

Le Festival de Cannes de 1959, où François Truffaut reçoit le Prix de la mise en scène pour Les 400 coups, constitue un moment fort de reconnaissance internationale. Cette consécration accélère la diffusion mondiale du mouvement. La Nouvelle Vague devient une référence incontournable pour d’autres cinématographies émergentes, inspirant notamment la Nouvelle Vague tchèque, le Cinéma Novo brésilien ou le cinéma indépendant américain.

Hybridation et influence : succès et limites

L’hybridation stylistique de la Nouvelle Vague avec d’autres genres et approches cinématographiques a été fréquente et souvent fructueuse. Par exemple, le polar français connaît une mutation profonde grâce aux méthodes narratives et esthétiques initiées par Jean-Luc Godard et Jean-Pierre Melville. Cependant, l’influence de la Nouvelle Vague connaît aussi ses limites ; certains cinéastes peinent à se renouveler après les années 1970, et le mouvement, dilué dans diverses pratiques cinématographiques, perd progressivement son unité initiale.

La Nouvelle Vague en 2025 : un héritage toujours vivant ?

En 2025, la Nouvelle Vague continue d’exercer une fascination chez les cinéphiles et les cinéastes contemporains. Son héritage reste perceptible dans le cinéma indépendant français et international qui continue à valoriser l’authenticité, la liberté créatrice et l’expérimentation narrative. Toutefois, son influence se manifeste plus dans une aspiration spirituelle que dans une reproduction stylistique directe. Aujourd’hui, elle inspire davantage une attitude de résistance à la standardisation qu’un modèle rigide à suivre.

La Nouvelle Vague demeure ainsi, bien au-delà de son époque, une référence fondamentale pour penser la liberté créatrice et l’engagement intellectuel dans l’art cinématographique.