Le Cinéma Direct : Genèse et Impact d’un Mouvement Révolutionnaire

Origines et Contexte d’Émergence

Le cinéma direct naît au début des années 1960, porté par un désir profond d’authenticité et d’immersion dans le réel. Réagissant contre la mise en scène lourde et la narration formatée du cinéma classique, ce mouvement s’inscrit pleinement dans le contexte bouillonnant des années 1960, marqué par des revendications sociales, politiques et une aspiration à la vérité brute.

Techniquement, ce courant devient possible grâce à l’apparition de nouvelles technologies plus légères et mobiles, telles que la caméra Éclair ou le magnétophone portable Nagra. Ces avancées permettent aux réalisateurs une mobilité inédite, facilitant ainsi la capture spontanée du réel.

Précurseurs et Figures Emblématiques

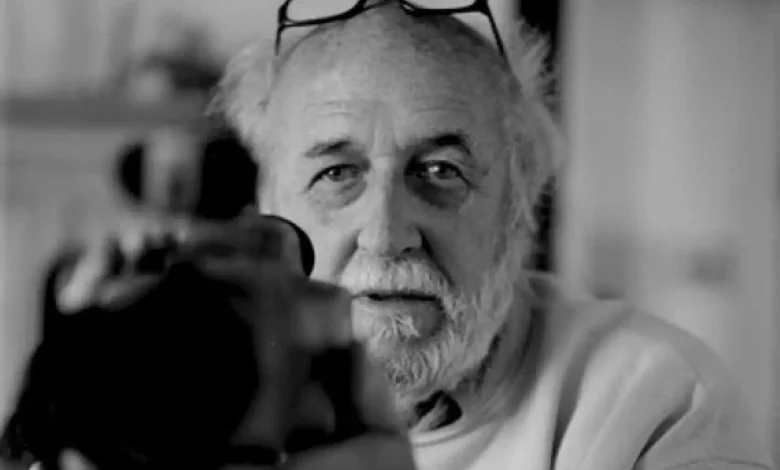

Les précurseurs du cinéma direct sont principalement issus du documentaire ethnographique et social. On cite souvent Robert Flaherty, avec son approche immersive dès les années 1920, mais c’est véritablement dans les années 1960 que le cinéma direct prend son essor avec des figures emblématiques telles que Jean Rouch en France, Michel Brault au Québec, et Richard Leacock et D.A. Pennebaker aux États-Unis.

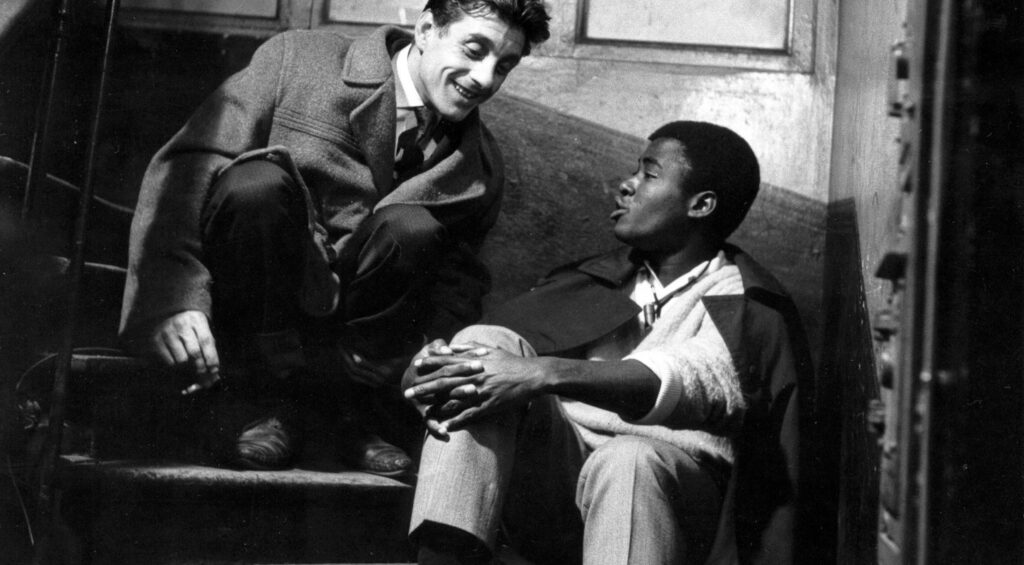

Jean Rouch, avec ses œuvres comme Chronique d’un été (1961), co-réalisé avec Edgar Morin, introduit le concept de « cinéma vérité » en posant une question essentielle à ses protagonistes : « Êtes-vous heureux ? ». Cette quête de vérité spontanée influence profondément la vision du cinéma documentaire moderne.

Propulsion et Impact Social

Le cinéma direct s’impose rapidement comme un outil de critique sociale puissant, véhiculant des réalités jusqu’alors ignorées ou mal représentées. Il libère la parole, donnant directement la voix aux protagonistes, souvent issus de groupes marginalisés ou peu visibles à l’écran.

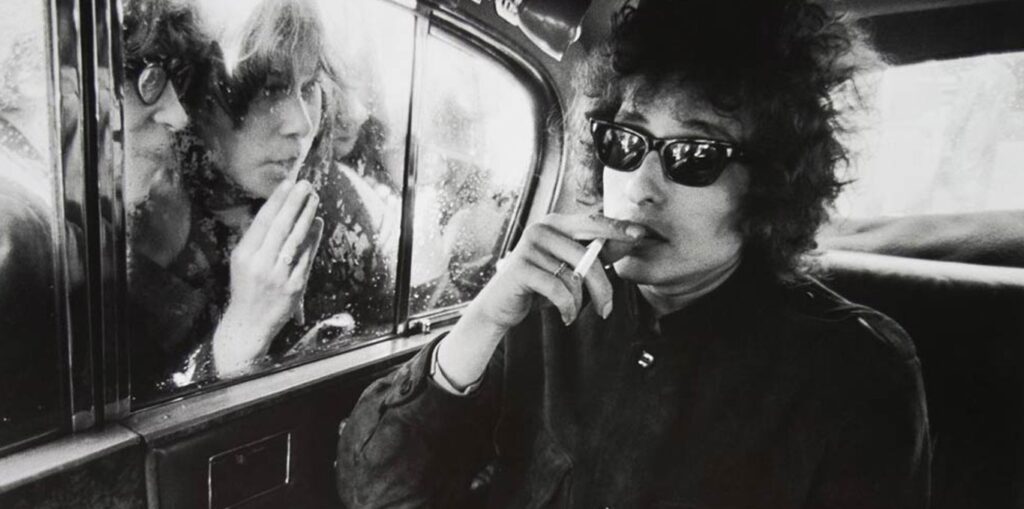

Ce courant devient ainsi un moteur de changement socioculturel majeur, en dévoilant sans filtres les réalités du racisme, de la pauvreté ou encore des conflits politiques. Aux États-Unis, le cinéma direct accompagne de près les mouvements des droits civiques, avec par exemple le documentaire poignant de Pennebaker, Don’t Look Back (1967), suivant Bob Dylan et devenant emblématique d’une génération en pleine remise en question.

Lire aussi : Lire une image : grammaire visuelle, style de réalisation et analyse cinématographique

Point Culminant du Cinéma Direct

Le sommet artistique du cinéma direct survient à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Les films atteignent un niveau d’immersion et de réalisme jusqu’alors inédit. On retient particulièrement l’œuvre québécoise de Michel Brault, Pour la suite du monde (1963), unanimement saluée pour son approche profondément humaine et poétique de la vie rurale traditionnelle.

Aux États-Unis, Frederick Wiseman, bien qu’associé à une approche plus sobre, utilise largement les méthodes du cinéma direct pour dresser des portraits sans concession des institutions américaines dans des films tels que Titicut Follies (1967).

Hybridation : Vers un Nouveau Réalisme ?

Le cinéma direct ne reste pas isolé et s’hybride progressivement avec d’autres styles cinématographiques, en particulier le cinéma vérité, dont il partage de nombreux principes tout en différant légèrement sur le rôle actif ou passif du réalisateur dans la représentation du réel.

Plus récemment, des réalisateurs contemporains tels que les frères Dardenne ou Ken Loach utilisent des techniques dérivées du cinéma direct pour renforcer la crédibilité et l’immersion émotionnelle dans leurs œuvres fictionnelles. Cette hybridation entre documentaire pur et fiction narrative donne naissance à un cinéma réaliste contemporain souvent acclamé par la critique et le public.

Le Cinéma Direct en 2025 : Héritage et Renouveau

Aujourd’hui, en 2025, l’héritage du cinéma direct est omniprésent. La démocratisation des technologies numériques et des plateformes de streaming ouvre une nouvelle ère pour ce mouvement. Des réalisateurs émergents continuent d’explorer les frontières entre réalité et fiction, tandis que le cinéma direct influence profondément les documentaires sociaux, écologiques ou politiques.

Le cinéma direct contemporain, illustré par des documentaristes comme Joshua Oppenheimer (The Act of Killing) ou Laura Poitras (Citizenfour), se distingue par son engagement politique assumé et une esthétique renouvelée, adaptée aux enjeux actuels. Ainsi, bien loin de s’éteindre, ce mouvement continue à s’épanouir, adaptant ses principes à l’évolution technologique et sociale, toujours porté par une quête inlassable d’authenticité.

Conclusion

Le cinéma direct, né d’un désir ardent d’authenticité et de transparence, a bouleversé à jamais la manière dont le réel est filmé et perçu. Sa capacité à fusionner vérité, immersion et narration continue d’inspirer les cinéastes contemporains, assurant ainsi sa pérennité et sa pertinence dans l’histoire du cinéma mondial.