Le Plan-séquence : Maîtrise et Audace du Cinéma

Aux Origines du Plan-séquence : une Révolution en Marche

Le plan-séquence s’affirme comme une figure stylistique majeure du cinéma dès ses premières utilisations. Ce procédé cinématographique consiste en une prise de vue continue, sans coupure visible, immergeant le spectateur dans l’action de manière directe et réaliste. Si les prémices apparaissent avec le cinéma muet, notamment dans l’œuvre d’Alfred Hitchcock (La Corde, 1948), c’est bien Orson Welles avec La Soif du Mal (1958) qui en livre un exemple emblématique, posant les bases d’un usage narratif audacieux.

Ce que le Plan-séquence Propulse

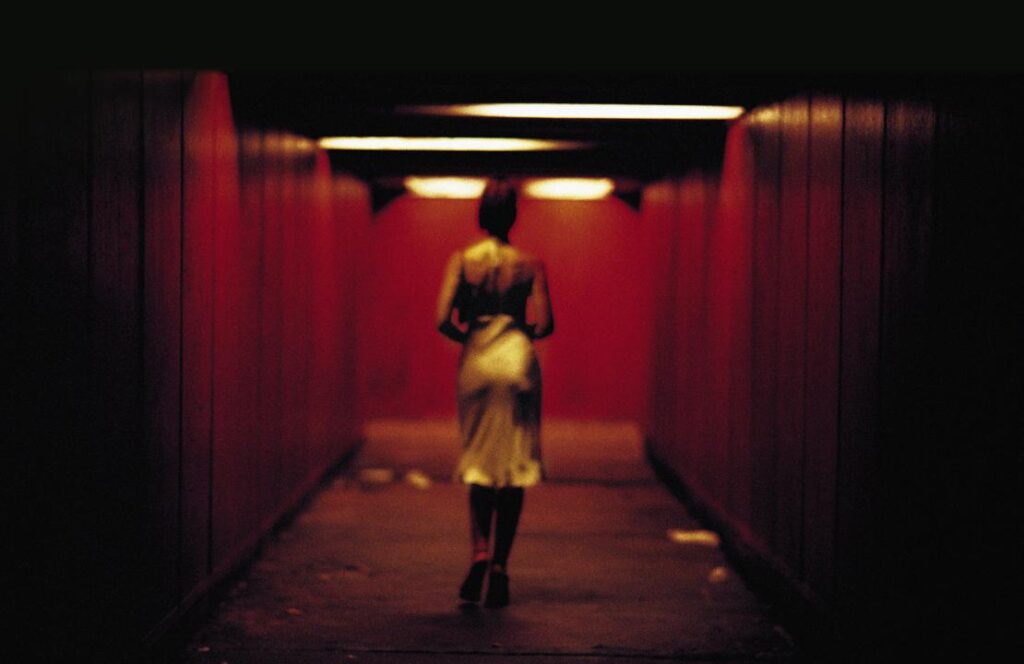

Le plan-séquence dépasse la simple virtuosité technique pour devenir un véritable vecteur émotionnel. Il permet une expérience sensorielle unique, en rapprochant le spectateur des personnages, leur offrant ainsi un regard privilégié sur les tensions psychologiques et les dynamiques relationnelles. Il véhicule avant tout une immédiateté émotionnelle, la sensation d’une réalité brute et sans artifices, où le temps réel de l’action se confond avec celui du spectateur.

Contexte d’Émergence : Réalisme et Virtuosité Technique

Le développement du plan-séquence accompagne étroitement les mutations technologiques et sociétales du cinéma. Son essor notable à partir des années 1960 et 1970 répond au désir d’un cinéma plus réaliste et authentique, influencé par des mouvements comme le cinéma direct et la Nouvelle Vague. La recherche d’une vérité cinématographique pousse ainsi des réalisateurs tels que Jean-Luc Godard ou Andreï Tarkovski à expérimenter ce procédé, privilégiant des scènes longues et contemplatives pour capturer l’essence même de la vie.

Le Point Culminant : Un sommet technique et esthétique

Le point culminant du plan-séquence peut être identifié avec des réalisateurs qui en font leur marque de fabrique, tels que Aleksandr Sokourov dans L’Arche russe (2002), film tourné entièrement en un seul plan de 96 minutes, ou encore Alfonso Cuarón avec Children of Men (2006), dont la maîtrise technique époustoufle critiques et public. Ces réalisations font du plan-séquence un sommet de l’art cinématographique, une forme de ballet visuel complexe, où chaque mouvement de caméra devient porteur de sens et d’émotion.

Les Grands Noms du Plan-séquence

Plusieurs figures majeures dominent l’histoire du plan-séquence. Orson Welles, déjà cité, demeure incontournable, tout comme Alfred Hitchcock et plus récemment, Alfonso Cuarón. Il faut également mentionner Gaspar Noé, dont les œuvres comme Irréversible (2002) ou Climax (2018) utilisent ce style pour plonger le spectateur dans une spirale psychologique intense. Emmanuel Lubezki, directeur de la photographie collaborant fréquemment avec Cuarón, Terrence Malick ou Alejandro González Iñárritu, est également un nom central dans l’évolution esthétique et technique du procédé.

Hybridations et Expérimentations : Une Approche Variable

Le plan-séquence s’est souvent hybridé avec d’autres styles cinématographiques, avec un succès variable. Dans le film de guerre, il atteint une efficacité exceptionnelle comme le démontre Sam Mendes dans 1917 (2019), où la combinaison avec des effets numériques aboutit à un résultat spectaculaire. Toutefois, lorsqu’il est forcé ou mal intégré à d’autres formes narratives plus fragmentées, il peut perdre de sa force émotionnelle, devenant alors un simple exercice technique.

Le Plan-séquence en 2025 : Innovation et Défis

En 2025, le plan-séquence reste un choix esthétique audacieux, témoignant d’une maîtrise cinématographique hors du commun. Grâce aux avancées technologiques comme les drones, les stabilisateurs performants et l’intégration numérique invisible, ce style gagne en fluidité et en possibilités narratives inédites. Cependant, son utilisation nécessite toujours une parfaite adéquation avec le propos artistique du film pour préserver son efficacité émotionnelle et ne pas tomber dans une pure démonstration technique.

Conclusion : Un Héritage Vivant

Le plan-séquence demeure l’un des procédés cinématographiques les plus puissants, capable de transporter le spectateur dans une expérience intense, presque tangible. Son avenir promet encore des innovations passionnantes, à condition qu’il continue à être exploité avec intelligence et sensibilité, comme un hommage vivant à la magie première du cinéma : saisir l’instant dans toute sa profondeur.