Le western : aux origines d’un mythe américain

Le western naît dans un contexte post-guerre de Sécession, alors que les États-Unis cherchent à se forger une identité nationale unifiée. C’est dans ce paysage encore instable que l’imaginaire de la conquête de l’Ouest va s’imposer comme une grille de lecture historique et morale, forgeant un mythe fondateur autour de la frontière, du pionnier, et de la loi du plus fort.

Les prémices : du roman feuilleton à la pellicule

Avant même que le western ne s’impose au cinéma, il hante déjà les romans populaires et les spectacles itinérants comme ceux de Buffalo Bill. L’idée d’un Ouest sauvage, éprouvé par la rudesse mais porteur de promesses, alimente une fascination nationale.

Au cinéma, les premiers balbutiements prennent forme dans des courts métrages comme The Great Train Robbery (1903) d’Edwin S. Porter. Ces premiers films mettent en scène des archétypes encore malléables, mais déjà reconnaissables : le shérif, le hors-la-loi, le duel au soleil.

Âge d’or du western : entre mythe et critique

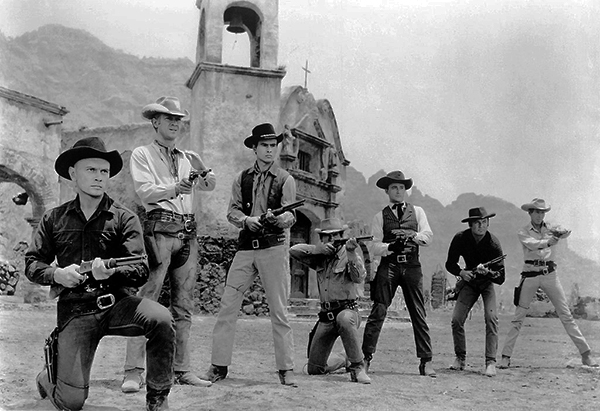

Les années 1940-1960 : l’apogée d’un genre populaire

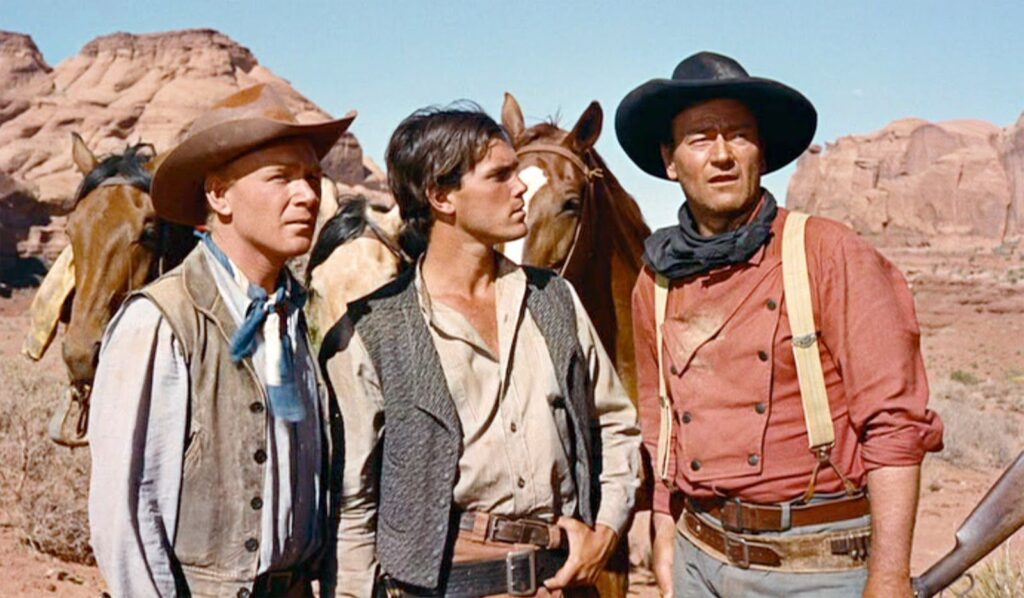

C’est entre les années 40 et 60 que le western atteint son rayonnement maximal, en particulier à Hollywood. Des cinéastes comme John Ford, Howard Hawks ou Anthony Mann façonnent les canons du genre. Le western classique propose une lecture morale du monde : l’Ouest devient un théâtre où se joue le triomphe de la civilisation sur la barbarie.

Stagecoach (1939) ou The Searchers (1956) traduisent cette tension entre l’individu et la communauté, entre la violence et l’ordre, dans un monde encore en formation. Le western devient alors un miroir des tensions contemporaines : la guerre, la ségrégation, l’ambivalence de l’héroïsme.

Les grandes figures : de l’icône à la complexité

À l’écran, John Wayne incarne l’archétype du cow-boy viril et intègre. Mais déjà, d’autres figures s’imposent avec plus de nuance et d’ambiguïté morale. Gary Cooper dans High Noon (1952), Clint Eastwood plus tard, dans ses rôles crépusculaires, amorcent une lecture désenchantée du héros.

Hybridation et mutation du genre

Le western spaghetti : un détour par l’Europe

Dans les années 60, alors que l’enthousiasme américain faiblit, c’est en Europe – notamment en Italie – que le western trouve un nouveau souffle. Les réalisateurs comme Sergio Leone (avec Pour une poignée de dollars, Il était une fois dans l’Ouest) réinventent le genre. Ils le dotent d’une poétique du silence, d’une violence plus sèche, d’un cynisme assumé. La musique d’Ennio Morricone joue un rôle central dans cette reconfiguration.

Ce western « spaghetti », longtemps méprisé, est aujourd’hui reconnu comme une forme à part entière, ayant ouvert la voie à des approches plus stylisées, parfois méta, du western.

Science-fiction, western crépusculaire et néo-western

Le western s’est aussi hybridé à d’autres genres : science-fiction (Westworld, Cowboys & Aliens), thriller (No Country for Old Men), drame intimiste (The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford). Ces déclinaisons prolongent l’interrogation sur la violence, la justice, l’isolement, dans des formes renouvelées.

Le western n’est plus le récit d’une conquête, mais la mémoire d’un monde disparu, souvent revisitée avec mélancolie ou distance critique.

Le western en 2025 : un langage toujours vivant ?

Persistances contemporaines

En 2025, le western n’est plus un genre dominant, mais il continue d’irriguer la culture visuelle. La série Yellowstone et ses dérivés (comme 1883 ou 1923) remettent au goût du jour les grands espaces et les dynamiques de territoire, en les croisant avec les tensions sociales et économiques d’aujourd’hui.

Dans le cinéma d’auteur, des réalisateurs comme Chloé Zhao (The Rider) ou Kelly Reichardt (First Cow) reprennent les codes du western pour parler de solitude, de dignité et de survie, avec une sensibilité profondément humaine.

Héritage et résonances

Le western survit moins par ses formes que par les valeurs et les conflits qu’il met en scène : la confrontation à la loi, la marginalité, la transformation d’un monde. Il n’a pas disparu : il s’est dilué dans d’autres récits, parfois plus urbains, plus intimes, mais toujours empreints d’un rapport à l’espace et au mythe.

Conclusion : le western, mythe américain et miroir du temps

Le western n’est pas seulement un genre cinématographique. Il est un langage, un rituel, une mémoire. Il a structuré des récits fondateurs, porté les contradictions d’un pays, inspiré des cinéastes aux quatre coins du monde, et continue, sous d’autres formes, à interroger notre rapport à l’histoire, à la justice, et à la liberté.

Sa persistance, même en sourdine, rappelle qu’un genre ne meurt jamais vraiment. Il se recompose, se disperse, mais conserve une empreinte. Celle d’un monde rude, souvent injuste, mais porteur d’un rêve d’émancipation.