Du Cinéma Muet au Cinéma Parlant : Naissance, Apogée et Évolution

Le cinéma muet, apparu à la fin du XIXe siècle, marque la véritable naissance du septième art. En l’absence de dialogues synchronisés, l’expression visuelle, les intertitres et l’accompagnement musical jouaient un rôle essentiel. Les États-Unis, dès les années 1910, s’imposèrent rapidement comme précurseurs, donnant naissance à Hollywood, véritable épicentre mondial de la production cinématographique.

Les précurseurs du cinéma muet américain

Aux origines de ce cinéma figurent des pionniers comme Thomas Edison, inventeur prolifique dont les travaux sur le Kinétoscope ouvrirent la voie à l’industrie cinématographique. D’autres figures emblématiques telles que D. W. Griffith, réalisateur du controversé mais novateur « Naissance d’une Nation » (1915), posèrent les bases techniques et narratives du cinéma moderne. Griffith introduisit notamment des innovations telles que le montage parallèle, la profondeur psychologique des personnages et une narration plus fluide.

Par ailleurs, le cinéma muet a permis l’émergence de grandes stars comme Charlie Chaplin, Buster Keaton, Mary Pickford, ou encore Douglas Fairbanks. Chaplin, à travers son personnage emblématique Charlot, transcenda les frontières culturelles et linguistiques, offrant une réflexion sociale teintée d’humour et de poésie.

L’arrivée décisive du cinéma parlant

L’introduction du son synchronisé, communément appelée cinéma parlant, marqua une rupture profonde avec le cinéma muet. Le film emblématique « Le Chanteur de jazz » (1927) réalisé par Alan Crosland et produit par la Warner Bros., fut le premier succès majeur intégrant dialogues et chansons enregistrés, bouleversant durablement l’industrie du cinéma.

Face à cette révolution technique, certains artistes s’adaptèrent avec succès, tandis que d’autres, dont les voix ou les accents étaient considérés comme inadaptés au cinéma sonore, disparurent progressivement des écrans. Ce changement technique entraîna aussi la fin progressive de nombreux métiers spécifiquement liés au cinéma muet, comme celui de l’accompagnateur musical en salle.

Le déclin du cinéma muet

Le déclin rapide du cinéma muet est dû principalement à l’engouement populaire pour la nouveauté sonore, perçue comme plus immersive. Dès le début des années 1930, Hollywood avait presque entièrement abandonné les productions muettes. Toutefois, de grands chefs-d’œuvre tardifs, comme « City Lights » (1931) ou « Les Temps Modernes » (1936) de Charlie Chaplin, témoignent d’une résistance artistique affirmée.

Héritage et formes hybrides contemporaines

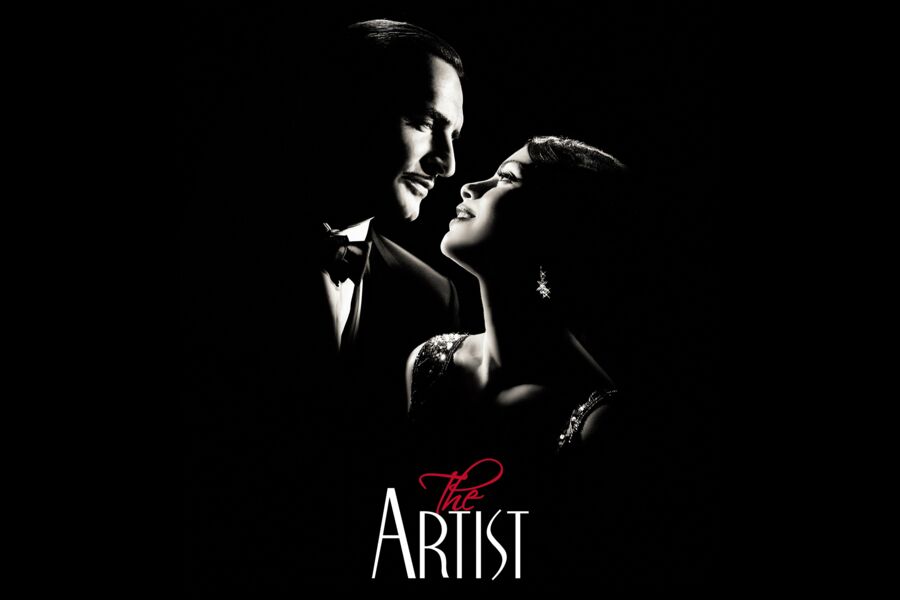

Le cinéma muet n’a pas totalement disparu. Son esthétique particulière continue d’influencer les réalisateurs contemporains. Des œuvres modernes telles que « The Artist » de Michel Hazanavicius, récompensé aux Oscars en 2012, prouvent l’intérêt persistant pour cette forme cinématographique.

Aujourd’hui, l’influence du cinéma muet survit également à travers des formes hybrides où la narration visuelle prédomine sur les dialogues, rappelant la pureté expressive de cette époque initiale. Le cinéma muet demeure donc non seulement une période fondamentale de l’histoire du cinéma mais aussi un patrimoine vivant dont les principes continuent d’inspirer profondément l’art cinématographique contemporain.