Blackface au cinéma et à la télévision : histoire, impact et controverses

Le blackface, pratique qui consiste pour un acteur blanc à se maquiller afin d’incarner caricaturalement une personne noire, constitue l’une des facettes les plus sombres de l’histoire culturelle américaine. Son apparition, son évolution et son déclin révèlent beaucoup sur la manière dont les communautés raciales ont été perçues et représentées dans les médias populaires.

Origines du blackface : Des spectacles de minstrel au grand écran

La pratique du blackface remonte au début du XIXe siècle aux États-Unis, avec les spectacles de minstrel, où des artistes blancs peignaient leur visage en noir, exagérant les traits, pour amuser un public majoritairement blanc. Ces performances caricaturales diffusaient des stéréotypes racistes profondément ancrés, contribuant à déshumaniser les Afro-américains, en réduisant leur existence à des traits grossiers et dégradants.

Avec l’avènement du cinéma muet puis parlant, le blackface s’est naturellement exporté vers Hollywood. Le film tristement célèbre de 1915, « Naissance d’une nation » de D.W. Griffith, marque un tournant : succès commercial majeur mais également pilier d’une propagande raciste, le film utilise abondamment le maquillage noir pour véhiculer ses messages discriminatoires.

Perception sociale et réactions de la communauté afro-américaine

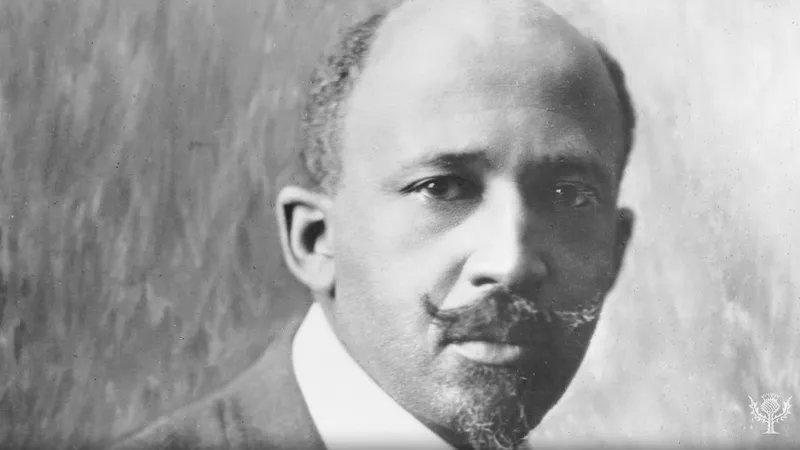

Depuis ses débuts, la communauté afro-américaine a majoritairement rejeté et critiqué le blackface. Dès les années 1920, des intellectuels noirs comme W.E.B. Du Bois dénoncent publiquement cette pratique comme insultante et dangereuse, perpétuant des clichés nuisibles à la dignité et à l’émancipation des Afro-américains.

Dans les années 1960, avec l’émergence du mouvement des droits civiques, les critiques du blackface se sont intensifiées. Des personnalités comme Malcolm X ou Martin Luther King ont dénoncé la toxicité des représentations caricaturales, exigeant plus de dignité et d’authenticité dans les représentations médiatiques des Noirs américains.

Évolution du blackface : D’un divertissement accepté à une pratique condamnée

Si, des années 1920 jusqu’aux années 1950, le blackface semblait accepté dans le divertissement populaire américain, son acceptabilité décline fortement à partir des années 1960-1970. L’évolution sociale des États-Unis, marquée par des luttes majeures pour l’égalité raciale, entraîne un profond changement de perception.

Des comédiens célèbres comme Al Jolson (Le Chanteur de Jazz, 1927) ou Mickey Rooney (Babes in Arms, 1939), autrefois reconnus pour leur utilisation du blackface, commencent à susciter un malaise collectif dans une société prenant conscience des blessures infligées par ces caricatures.

Pourtant, malgré ce changement, certains films continuent encore à recourir à ces pratiques controversées : ainsi, Rex Harrison dans L’Extravagant Docteur Dolittle (1967), Peter Sellers incarnant une caricature indienne dans The Party (1968), ou encore Gene Wilder grimé dans Silver Streak (1976), illustrent la persistance de ces représentations problématiques, révélatrices d’une industrie cinématographique en décalage avec les aspirations d’une société américaine en pleine évolution.

Déclin progressif et réactions tardives des acteurs

À partir des années 1980-90, le blackface devient rare, et son usage, lorsqu’il survient, suscite généralement l’indignation. Nombre d’acteurs, réalisateurs ou producteurs impliqués dans ces pratiques ont, des décennies plus tard, exprimé publiquement des excuses, évoquant des regrets sincères, mais parfois perçus comme opportunistes ou superficiels par les communautés concernées.

Par exemple, en 2020, la célèbre série télévisée américaine « 30 Rock » a retiré plusieurs épisodes comportant du blackface de ses plateformes de streaming. Tina Fey, créatrice de la série, a présenté des excuses publiques reconnaissant « l’insensibilité » de ces épisodes, faisant écho à un mouvement général de repentance médiatique tardif aux États-Unis.

Le blackface aujourd’hui : Une pratique disparue ou persistante ?

Si la pratique explicite du blackface a globalement disparu des écrans américains et européens, elle perdure néanmoins sous des formes plus insidieuses dans certaines productions internationales ou contextes sociaux controversés.

Ainsi, des débats émergent régulièrement autour de traditions culturelles ou programmes télévisés spécifiques : par exemple, aux Pays-Bas, le personnage de Zwarte Piet (« Pierre le Noir »), présent chaque année lors des fêtes de la Saint-Nicolas, continue de susciter une vive polémique liée à ses caractéristiques raciales explicites. En Chine, l’émission de télévision « Chunwan », diffusée en 2018 par la chaîne publique CCTV lors du gala du Nouvel An lunaire, a provoqué une controverse internationale en présentant un sketch dans lequel des acteurs chinois grimés caricaturaient des personnes africaines.

De même, en Corée du Sud, l’émission populaire « Comedy Big League » a déclenché une polémique similaire en 2017, lorsqu’un sketch comique a mis en scène des acteurs coréens grimés en noir pour représenter caricaturalement des Africains. Ces exemples précis démontrent que la persistance du blackface, même ponctuelle ou indirecte, continue de soulever des discussions essentielles sur l’éducation interculturelle, la sensibilisation aux problématiques raciales, et l’importance d’une représentation authentique et respectueuse des identités ethniques à l’écran.

Conclusion : Un devoir de mémoire et d’éducation

Comprendre l’histoire du blackface au cinéma et à la télévision est indispensable pour saisir les mécanismes de représentation raciste dans la culture populaire. Si cette pratique est aujourd’hui unanimement dénoncée en Occident, son analyse rigoureuse reste nécessaire pour éviter toute résurgence déguisée ou involontaire. Se souvenir des erreurs du passé permet d’éclairer notre présent, en exigeant davantage d’équité et d’authenticité dans les représentations médiatiques de toutes les communautés.